見ている人も楽しくなる、情緒あふれるお祭りです。

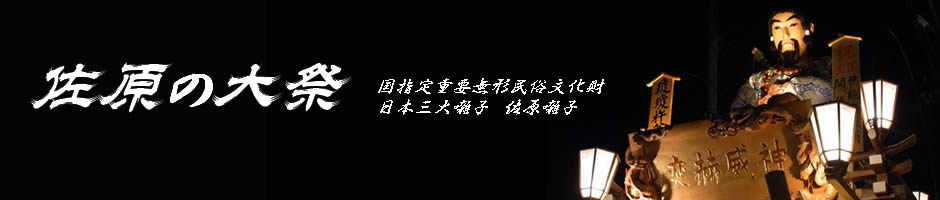

佐原の大祭は約300年の起源がある伝統あるお祭りです。

まず目を引くのは、高さ4メートルにもなる日本最大級の大人形です。現在では制作できる人がいないといわれる立派な人形です。

その人形を乗せているのは、関東彫りの重厚な彫刻が飾られている山車(だし)です。

山車が運行中は佐原囃しが常ににぎやかに演奏され、祭りの雰囲気を一層引き立てています。佐原の大祭にはなくてはならない物が佐原囃子です。

山車を押す男たちに、女子供の華やかな手踊りが色を添えます。

現在、佐原囃子は「佐原の山車行事」として、重要無形民俗文化財に指定されています。

古い建物に興味がある方は街並みを、彫り物が好きな方は山車や大人形を、古典芸能が好きな方はお囃子、手踊りと、それぞれの見方で楽しめるお祭りです。

見方はいろいろ 佐原の大祭

■引き回し

曲引きとは、技を競い最大な見せ場での引き回しのことをいいますが、曲引きの中でも『のの字まわし』が、最大の見せ場となっています。その見せ場はいつやるのか?とお思いでしょうが、こればっかりは、その日の天候や山車の運行状況などにもよります。2014年は駅にも当日の町内の運行予定表などが掲示されていました。いらっしゃる前に観光協会に確認されるのが一番よろしいかと思います。(それでも変更はありえますよ。)

■小江戸散策、カフェめぐり

古い町並みを散策し、ちょっと一息入れたくなったら、おしゃれなカフェやレストランで休憩。昔の商家や蔵を使ったカフェなど、近年新しいお店が増えましたが、昔ながらの飲食店も併存しており、各人お好みでおくつろぎください。

■年番引継行事・揃い曳き

本祭と言われる3年に1度、年番年番引き継ぎ行事が執り行わわれます。それ以外の年でも祭りのなか日(土曜日)に各町内の山車が一同に整列し山車巡行(揃い曳き)や総踊りなどが行われます。山車が整列した様子はさながら歴史絵巻を見ているかのようです。初めに各町内ごと順番に演奏されるのが通し砂切(さんぎり)。儀式的な曲であり、大きなくくりとして役物と言われるものですが、砂切は笛方一人で演奏されるため、聞いている側としても緊張感があり、笛方としても腕の見せどころです。また各下座連ごとにも違いがあります。砂切に耳を傾ける方々は佐原囃子、佐原の祭りをこよなく愛する通というところでしょう。

■山車

佐原の大人形にはそれぞれの場面が設定されております。夏・秋祭りのページに各町内の人形の場面を物語の背景とともに掲載しました。人形の表情やその場面に思いをはせて、佐原の大祭を楽しんでください。山車に飾られている、彫り物にも題材があります。下座師が山車に乗っている状況で動いている彫刻を鑑賞するのは難しいですが、江戸の有名な彫り師が多数関わった素晴らしいものばかりです。どの彫物を見てもため息が出るほど素晴らしいものです。ぜひ、山車が休憩に入った際には関東彫りといわれる山車の彫刻をじっくり鑑賞していただきたい。

夜が更けるまで滞在されれば、古い町並みに、提灯の明かり、練り歩く山車、夜が更けるごとに高まる歓声により一層響きが増す笛の音。「江戸を越える」祭りを目指した佐原衆の熱い意気込みを味わうことができるでしょう。

■踊り・お囃子

佐原囃子は日本三大祭囃子ともいわれています。佐原囃子は近隣の祭りでも広く演奏されているお囃子で民謡や俗曲、流行り歌、軍歌などもとりいれ演奏されています。とても曲目の多いお囃子です。大人形にはそれぞれの場面が設定されておりますが、大楠公、小楠公は「桜井の別れ」、源義経は「牛若丸」、金時山姥は「金太郎」といったように各山車にあった唱歌や童謡も演奏されます。

踊りの振り付けも名だたるプロの手によるものです。佐原は水の郷というように、踊りには水をイメージしたような粋な振りが見られます。楽しそうな唄と歓声も祭りを一層引き立てています。

参考サイト 香取市 佐原の大祭とは 水郷佐原山車会館